1969年,我16岁时,一个秋日的夜晚,我连作业都没做,就躺到了床上,读起了几年前出版的一本妙不可言的书,书名是《

到了20世纪60年代后期,我已经不再信仰上帝了。没了上帝,宇宙间存在的便只有分子和等离子体,显得空空荡荡,而且少了一种目的感。然而,萨根和什克洛夫斯基向我揭示了一种新的、更为迷人的宇宙。在他们的设想中,一个个星系就有如一个个微生物培养皿,里面尽是欣欣向荣的生命。而且,在成百上千万个世界里,生命可能已然从微生物化为智慧生命。这些生物大概是很想知道宇宙间其他地方的情况,而且正向四面八方发送出无线电信号,希冀找到别的智慧生命。也许,就在我看这本书的时候,这种肉眼看不见的无线电波编码正携载着不知多少个世纪的知识,从我的卧室里穿过呢!萨根和什克洛夫斯基对这一观念给出了非常合理、非常“科学”的论证。这在今天看来也依然如此。

然而,人们相信合理的事情,却会出于非理性的原因。事实上,科学史家已经越来越充分地了解,如果能够将间或会出现的非理性因素(如社会偏见、政治风潮、宗教影响等)也考虑进去的话,那么科学的历史就更易于被理解了。从过来人的角度看,我认识到自己年轻时接受外星生命的观念,主要是出于心理方面的原因:填补空荡的心灵。我想要相信外星人存在,于是乎就相信了。至于理性的科学论证――它们自然是极有价值的――则是后来的事情。

其实,萨根这位伟大的“理性主义者”,情况也和我一样,他借助1985年出版的小说《接触》中的虚构人物、射电天文学家埃莉・艾罗葳(EllieArrowary)――其实就是改名换姓的萨根本人――的自省,明白地承认了这一点。有些人,特别是在美国的右翼政治阵营里,指责萨根“信奉科学主义”、“使用超逻辑”。这并不是在说真正的萨根。恰恰相反,他在获得普利策奖的著作《伊甸园的龙》(1977年)中明确地告诉人们,真正的理性识见和非理性识见―――有人乐于称后者为“直觉”,两者都是重要的,在通向真理的道路上,这两者是携手并进的。

着眼于地球上的情况,萨根和什克洛夫斯基的这本书也同样吸引人。该书出版于1966年,离美苏两国险些因古巴问题拼个你死我活的时候只有几年时间。对于在冷战宣传期间长大、听惯和练熟了“弯腰隐蔽”的整整一代美国人来说,苏联和美国科学家合作写书,听起来未必比看不见的外星人的信息从地球上空穿过的想法更可信。萨根的重大业绩之一,是努力使人类文明不致走上自毁的道路。什克洛夫斯基与萨根的这一“值得称许的合作”――这是《华盛顿邮报》的评论――正是萨根这一业绩的肇始之笔。随着历史的行进,萨根成了使美国军方、里根当局和核武器界惴惴不安的冤家对头。

人们对萨根可谓仁者见仁,智者见智。对整整一代美国青年人来说,萨根在电视上的侃侃而谈和写下的翰墨文章,是令他们投身科学的强大召唤。对他在科学界的同仁来说,萨根有关太阳系的种种念头则像蜜蜂:有的聪明睿智,提供着滋养的蜜浆;有的不负责任,造成了恼人的螫刺。对于美国国家航空航天局来说,萨根是最宝贵的,也是非正式的和难以预料的宣传员。对于死硬的冷战分子来说,萨根是个硬挤到核武器政策讨论中的认死理的左倾人物。对于某些保守人士和持传统文化观念的人来说,萨根是无神论、现世主义乃至理性化的“科学主义”的象征,但这种象征地位有时又令人怀疑。

许多民众认为,科学损害了宗教信仰和“新纪元”运动的信念。不过,萨根给持这种看法的人带来了美妙的补偿。他给人们展现了一个广袤迷人的宇宙,一个各种外星的生命用射电望远镜呢喃细语、借助宇宙飞船到处巡行的宇宙。曾有人批评科学,说它将宇宙的种种古老的迷人之处――神祗、天使、星座的神奇魔力――统统取消了。萨根却使群星重新表现出魅力。他用的是新的方式,是涤尽了中世纪非理性观念的方式,是看上去科学性十足的方式(然而也搀进了新的、现代的、诱人的非理性内容,如宇宙间存在着善良的外星人,他们会给地球送来解决这里问题的良方等)。

不无缺陷的英雄

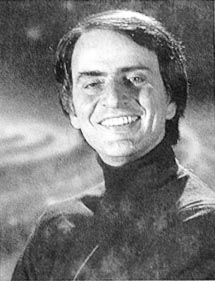

萨根是我童年时代和青少年时代的英雄。然而,童年的英雄是不牢靠的,因为毛孩子阶段总会结束。我在加利福尼亚州圣克鲁斯市参加一次水边消夏晚会时,刚好与物理学家兼作者戴森(FreemanDyson)坐在一起。我问他是否有过心目中的英雄,他是这样回答我的:有过。不幸的是,我后来又见到了这个人。”(他的英雄是富有才华而又处处树敌的遗传学家霍尔丹(J.B.S.Haldane)。)在我开始写这本传记后,作家费里斯(TimothyFerris)也曾警告我说,有些传记作家,到头来会恨上自己为其作传的对象。的确,我也曾为自己在写作过程中可能会了解到的内情担心。对于萨根,我听到过非正面的传闻。这类体验,相信职业科学作家都曾有过。有关萨根的种种反面传闻(有些经查证并不属实),最严重的是在人际关系方面。三次婚姻,这个数字说明了某些问题。他曾将自己写的三本书题献给了三个与他关系密切的人(《伊甸园的龙》给琳达・萨尔兹曼(LindaSalzman),《彗星》给雪莉・阿登(ShirleyArden),《淡忘祖先的影子》给莱斯特・格林斯朋(LesterGrinspoon)),但后来与这几个人都一个个搞僵了。著名的行星学家、最早给他当助手的托拜厄斯・欧文(TobiasOwen),不肯向我发表对萨根的评论,理由是谈论到他的品性――欧文的原话是萨根的品性“忽正忽邪”――会弄得他很不舒服。然而,作者在对萨根的一生进行详细分析后,结果不但是仍然喜欢这个人,而且对他的敬意有增无减。他的人格的确有种种缺点,但都不是野心勃勃的男人表现出来的那些典型品性,更不会掩蔽他的优点。萨根在人世间走了一番,结果是使这个世界有所改善。

萨根喜好不羁的臆想,有时会弄到天马行空的地步。作为一名科学家,这种做法便得罪了谨慎持重的同事。有些同事认为他是个冒牌货。就连与他关系密切的导师柯伊伯(GerardKuiper)和尤里(HaroldUrey)等,也都认真怀疑过他是否具备科学上的责任感。然而也就是这个人,在使现代空间科学的诸多学科、特别是行星大气学取得开拓性的发展上,发挥了重要作用。萨根还培养出一代研究生人才,目前向太阳系诸行星派遣自动化探测器的就是这批人。

萨根还颇带先知色彩。他曾预料到科学界将出现某些意义重大的发现,尽管有时是不可思议地歪打正着。萨根去世后,又有了这样一个突出的例子。20世纪60年代中期,萨根与其同事波拉克(JimPollack)提出,火星曾发生过水平方向的地壳运动,有点像地球上的板块运动。这一见解的出发点是火星上存在着直线状的地脊,而据他们所见,这样的构造正是传说中的“火星运河”的真实本质。萨根和波拉克认为,火星地壳沿水平方向运动的结果,是使地壳受到抗压,造成地脊的升高。果然,到了1999年5月,美国国家航空航天局的科学家便报道说,他们通过磁学观测发现,大约40亿年前火星的确发生过水平方向的地壳运动。然而此时此刻,“火星运河”早已被证明根本就不存在,完全是心理幻觉的产物!这一结论在20世纪70年代便得以确立。换言之,萨根的地壳运动理论是正确的,而其出发点却是完全错误的假设。

这说明了什么?要不要据此认为这篇论文是“误打误撞”而把它忘掉呢?他们隐约地预见到火星上的某种重要地质活动,这一事实该不该载入史册呢?(科学史上从至少部分不正确的理由得出正确理论的科学家实在是太多了。例如,提出地球绕太阳运转的哥白尼(NicolausCopernicus)便是其中之一,大陆漂移说的著名先驱人魏格纳(AlfredWegener)也是如此。)在萨根的事业中,这种“歪打正着”的情况不止一桩。再举一例子,就是他和艾萨克曼(RichardIsaacman)在1977年合著的一篇论文,文中根据行星形成的计算机建模,提出巨行星可以在距离恒星非常近的地方形成。就在不久前,天文学家发现了太阳系外有许多巨行星,其中有相当一部分离它们所属的恒星非常近,近到原以为根本不可能的程度。这仅仅是巧合吗?

就算的确是歪打正着――纯属幸运,别无其他原因,萨根的这类设想,也能提醒人们注意一个很少为人们关注的现实,这就是科学往往并不像许多中学教科书(加上不少科学论文)中描述的那样,以简单的、线性的和逻辑的方式发展。真正的科学发展,往往会涉及侥幸的揣想、不合潮流的预感和不管不顾的臆测。对于空间科学之类的“前沿学科”来说,由于掌握的信息有限,前进就更是主要靠机敏的仰头想像而非小心的低头耕耘。

萨根最大的名声,来自他是一位科学普及家。在这方面,特别值得一提的是1980年播出的、由他担任主角的电视系列片《宇宙》。它吸引了大约5亿名观众。萨根去世后,高尔德(StephenJayGould)在《科学》杂志上写道,萨根是“20世纪最伟大的科学普及家”。美国科学院于1994年授于萨根“公共福利奖章”,就是因为在公众心目中,卡尔・萨根的名字比在世的所有美国科学家更与科学紧密相联”。

名气会使人头脑发胀。萨根的头脑就曾胀得非同小可。证明他曾属于这种状态的人着实不少。作者本人虽然对他颇怀敬意,但他摆出的那股无所不知、无人可动的架势,却一直让我颇不受用。他总是一副难不住的样子,对无论什么问题都有现成的答案(然而有时相当肤浅)―――至少在公众面前是这副形象。相比之下,其他科学家就很少会表现出他那种永远胸有成竹的样子来。在那些科学家看来,把握住真理,就像使水银停住不动一样困难。

通过两年多的调查和研究,对于萨根这个人,我有了更多的了解。如今对我来说,他那种不为所动的神情,与其说是出自傲慢,毋宁说是出自半下意识的姿态,而这种姿态是为了表现自己的“客观”。许多优秀的科学家都表现出这种姿态:他们要宣传,要交流,便需要有一种神气十足的架子,带着股超然的派头,像法官,像神父,给人们造成他们希望造成的形象―――在事实面前客观、中立、不带偏见。不论对还是不对,科学的特殊地位,在很大程度上是由公众的这种态度造成的。如果科学家不表现这样的形象,他们讲出的话,就未必会像诗人、艺术家、宗教人士或政界人物那样值得信赖。

没有知识的普及,民主将成虚妄

这便引起了一个麻烦。萨根的这种表现暂且不论,别的科学家的这种口若悬河的表现、这种神父布道式的自信,曾经导致现代社会中出现了不少悲剧。看一看科学与技术领域中近年出现的重大失败吧――从博帕尔事件到新药物“萨立多胺”;从切尔诺贝利核电站的严重核泄漏到“挑战者号”航天飞机的爆炸事故这样的悲剧,往往是由于科学技术前沿阵地上的决策权掌握在少数人手中所致。再看一看两个超级大国建造诺大的核武器系统的理论根据吧,它们威胁着所有的人类生灵将近半个世纪,其科学论证却停滞不前。还有这样一件发生在20世纪60年代末的事情,如今说起来简直无法令人相信:伊利诺伊州有个小城名叫利伯蒂维尔,它的市长曾提议将这座城市的市政管理交由附近一处核军事设施接管,理由是“专家人士”知道怎样行事对美国人最为有利。这位市长表示:“现今世界所掌握的最奇妙的技术,已然超过我等有限的理解能力。在这种情况下,将我们的信任与安全交付给一批将自己的毕生奉献给保护我们的生命、财产与所爱者这事业的人,要比等到我们自己积累起足够的知识再做出决断好得多。”

如果“专家人士”确实总能够作出道德上正确的决断,公众的参与也就会真的没有必要了。然而,他们是做不到这一点的。确实,专家们的“专长”往往会成为特殊利益、偏见和官僚特权的掩护与遮盖。有资格对核力量发表观点,并不一定需要取得核工程博士的头衔。同样地,就遗传学总是发表看法,也并不要非先取得遗传工程学的学位不可;就选举最高法院候选人的问题表态,并不是法学博士的特有权利;对联邦储备局的人士任免发表看法,也并不以有无金融经济学学位为先决条件。

不过,具备一定的知识也是必要的,否则,在以知识为基础的高科技社会里,民主就成了没有意义的空话。因此,我们需要(而且会需要得越来越多)科学普及家。萨根在20世纪80年代努力向公众介绍“核冬天”的知识,就与这种社会需要有关,这就是说,要让民众相信,他们并非不能理解有关核战略与核武器等技术性内容,而且他们还有资格发表自己的观念。克列孟梭(GeorgesClemenceau)曾经说过,战争太重要了,不能全盘交给将军们。同样地,核武器太重要了,不能全盘交给核武器的研制人员。

不幸的是,萨根没有给人们留下优秀的接班人――能具备他所具有的异常广泛的兴趣、杰出的文学造诣、卓越的表演才能、科学上的出众勇敢,以及进步的政治观念的科学家。他是文艺复兴时代式的人物。糟糕的是,科学的发展趋势是使文艺复兴时代式的人物变得愈来愈罕见。如今的时代,是“大科学”变成“大生意”的时代――大学为软件和生物技术合同吵得不可开交便是明证。科学领域也如在工厂里一样,社会分工日趋细密,因此,像萨根这样有多学科知识、并且不怕打破学科间壁垒的人,正变得越来越少。而具有多学科造诣的人的减少,又会在政治上产生长期影响。害怕跨学科界限的人,不可能成为既见树木、又见森林的人物,也就无从批评社会对科学的误用。难怪保罗・约瑟夫(PaulJoseph)在左倾刊物《新政治》杂志上发表慨叹说:“如今,能从道德上领导人们的科学家或其他公众人物委实是凤毛麟角。卡尔・萨根太少了,出现的间隔也太长了”。

萨根是知识大众化这一伟大传统的组成部分。这一传统以种种不同的方式实现,它可以是杜朗夫妇(WillDurant和ArielDurant)的史学著作,可以是阿西莫夫(IsaacAsimov)和霍格本(LancelotHogben)的科普读物,也可以是电视节目中的那位“魔法师先生”。这一传统的形成,是基于一种基本信念,这就是在人类越来越依靠知识的时代里,如果想使民主得到保障,就必须实现知识的民主化。知识就是力量。

(本文为由上海科技教育出版社最新推出的《展演科学的艺术家:萨根传》一书的序言,标题和小标题为编者所加)