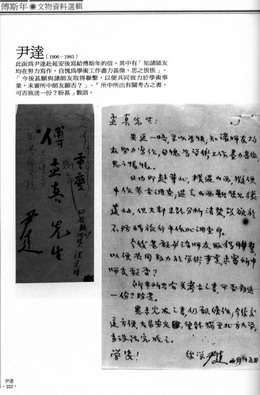

1995年12月,傅斯年先生百龄纪念筹备会印行《傅斯年文物资料选辑》,第222页收有一封尹达1946年2月写给傅斯年的信的影印件,全文如

孟真先生:

延安一晤,至以为快;知诸师友均在努力写作,自愧于学术工作尽力甚微,思之怅怅。

日内即赴华北,横过山西,拟便中作考古调查;过去山西虽然多处发见遗址,但大都未能分析清楚,故欲于不妨碍旅行中作此调查。

今后甚愿与诸师友取得联系,以便共同致力于学术事业,未审所中师友愿否?

所中所出有关考古之书,可否致送一份?盼甚。

愚未完成之书,仍愿续作;今后交通方便,大局安定,望能捎至北方大学,当设法完成之。

学安!

后学尹达(签字)二月十五日

这封信曾经引起一部分读者对尹达的某种误解,现就所知情况作一点说明。

先作背景介绍。为促进国共合作,1946年6月2日傅斯年以无党派人士身份联合黄炎培、章伯钧等致电毛泽东、周恩来,提出访问延安,6月18日毛泽东、周恩来等复电对其以民族利益为怀表示钦佩和欢迎。7月1日傅斯年一行在王若飞陪同下飞抵延安,毛泽东、周恩来、朱德等到机场迎接。傅斯年是毛泽东在北京大学时的旧识,谈到“五四”运动,毛泽东称赞傅斯年对新文化运动的贡献,傅斯年则说“我们不过陈胜、吴广,你们才是项羽、刘邦”,向毛泽东索要墨宝,毛泽东慨然应允,题写条幅:

竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未尽山东乱,刘项原来不读书。

唐人咏史诗一首书呈

孟真先生

毛泽东

同时,附信一封由交际处王世英转交:

孟真先生:

遵嘱写了数字,不像样子,聊作纪念。今日闻陈胜吴广之说,未免过谦,故述唐人诗以广之。

敬颂旅安!

毛泽东

七月五日

这封短信和写给傅斯年的条幅,也收录入《傅斯年文物资料选辑》,在第115页。

所谓“唐人咏史诗”,系指晚唐诗人章竭所作《焚书坑》。“刘项原来不读书”句,是毛泽东的自谦之词,表示没有傅斯年学问大。

在这样的氛围中,尹达与傅斯年一晤,话题自然少不了史语所考古组的往事。1929年12月,傅斯年以中央研究院历史语言研究所所长身份到开封,与河南省协商殷虚发掘事宜,晚间住在河南大学,并在六号楼作学术演讲,有五六次之多。第一次演讲题目是“现代考古之重要性”,已是国文系二年级学生的刘?(尹达)自然是听众之一。在傅斯年的演讲中,有一个题目是“虚谷与汉学和徐旭生先生与西北考古”,这不能不让人联想到刘?发表《考古研究法》的书评时使用过“刘虚谷”的署名。此后,刘?与石璋如作为河南大学校长“函送”的学生参加殷虚发掘。刘?受到梁思永器重,并成为历史语言研究所助理员、助理研究员,发表《河南大赉店史前遗址》……信中自称“后学”,反映的正是这一时段的实际,无可非议。

傅斯年告知史语所后来的情况,使尹达“知诸师友均在努力写作”。尹达谈来到延安的研究情况,以1943年5月新出版的《中国原始社会》一书相赠,表示仍在“致力于学术事业”,这也没有什么值得议论之处。毛泽东面对傅斯年尚且自谦“刘项原来不读书”,尹达面对傅斯年说一句“自愧于学术工作尽力甚微,思之怅怅”,可谓正是一种呼应。

两人的话题一定谈到《龙山文化与仰韶文化之分析》一文以及未完成的“山东日照两城镇遗址发掘报告”。

很少有人知道,《龙山文化与仰韶文化之分析》一文1947年3月在国统区和解放区同时发表。在国统区,历史语言研究所专刊之十三《中国考古学报》(即《田野考古报告》)第2册刊载此文,署名“刘?”;在晋冀鲁豫解放区,《北方杂志》发表此文,署名“伊达”。《中国考古学报》刊载此文,无副标题;《北方杂志》发表此文,增加副标题“中国原始社会资料研究之一”。《中国考古学报》刊载此文,前列5个部分的标题;《北方杂志》发表此文,前有一段小序,全文如下:

算起来这篇文章已经整整写成十年了。写成那天,正是全国开始抗战的“七七”;后来我决心离开那一学术机关,想到敌后尽一点抗战的义务。在解放区当时经过领导者督促,使我重检旧业,写了一本《中国原始社会》;在写那册书时,曾因为材料的关系,托友人把这篇文章检抄一份,并承这位友人的好意把插图及图版复照的照片寄来。这篇文章曾由考古组编入《田野考古报告》第二册中,在香港付印时底稿及图版全部散失了;我曾据友人所抄副稿再抄一份,并照片六张,由一位朋友寄往上海,据说要这篇文章的杂志短命夭折,副稿及照片均不知流落何所!现在我仅存友人抄给的一份副稿,图版及插图也一时无法补足了。这次所发表的稿子,我只更动了个别的字句,所有的意见和布局都不曾变动。这篇文章的意见,我在写《中国原始社会》时曾用过(该书三三至三六页),现在索性发表出来,以求同好者的是正!

一九四六年十月二十一日

从这段文字可以看出尹达当时“与诸师友取得联系”的几种情况:一是1939―1941年写《中国原始社会》一书时“曾因为材料的关系,托友人把这篇文章检抄一份,并承这位友人的好意把插图及图版复照的照片寄来”。二是得知“这篇文章曾由考古组编入《田野考古报告》第二册中,在香港付印时底稿及图版全部散失了”。三是“我曾据友人所抄副稿再抄一份,并照片六张,由一位朋友寄往上海,据说要这篇文章的杂志短命夭折,副稿及照片均不知流落何所”。这三种情况,都提到《龙山文化与仰韶文化之分析》一文,不能说均与傅斯年毫无关系,尤其是1947年3月在《田野考古报告》第2册发表,信息来源唯有傅斯年。

至于“山东日照两城镇遗址发掘报告”,限于延安的图书资料条件以及尹达当时的工作性质(任中共中央出版局出版科科长),是不可能“续作”的。但当得知即将调往北方大学时,才表示“仍愿续作”,但须得“所中所出有关考古之书”,待“今后交通方便,大局安定”时,“两城镇遗址发掘报告”稿“望能捎至北方大学,当设法完成之”。这是完全符合实际的表达,怎么会产生误解呢?

然而,不到数月时间,国共合作彻底破裂,傅斯年、梁思永、尹达等多少考古学家殷切盼望的“两城镇遗址发掘报告”最终未能完成,成为中国新石器时代考古进程中的一件憾事!

最后,还有一点须注意,尹达致傅斯年,信封竖写,自右至左三行:重庆,傅孟真先生,尹达。没有写傅斯年在重庆的具体地址,倒留有一些辗转查找的痕迹,显然是经由延安转送重庆,最后交到傅斯年手中的。在那个年代,这封信送出延安,必定通过“组织”无疑,对尹达不应产生任何误解。 (《傅斯年文物资料选辑》第222页尹达致傅斯年信影印件,系王戎笙先生提供,志此表示感谢。)