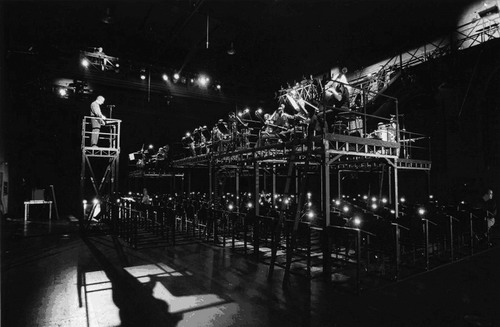

《字母――文字的花园》演出场景。照片由慕尼黑双年音乐剧场节新闻处提供。;

《字母――文字的花园》演出场景。照片由慕尼黑双年音乐剧场节新闻处提供。;

近日随手翻看几本旧刊物,两篇有关戏曲的文章引起了我的注意。前一篇是傅谨先生针

傅谨文首先将50年代“戏改”定义为“新文艺工作者们基于文学立场掀起的压迫表演艺术的运动。”继而批评了当前话剧导演频频涉足戏曲领域的现象,因为“戏曲的表演传统以及那些精妙的表现手段成为话剧导演们护短与遮羞时的牺牲”。

而所思文将这一观点发挥引申,认为戏曲纵然需要改革,但我们的戏曲传统“自成一体”,与来自西方的话剧之间不存在哪个先进,哪个落后的问题,所以不必由话剧导演来指手画脚。“那些话剧舞台的常用手段,能比柯军(史可法扮演者)、石小梅(侯方域扮演者)的表演更高明吗?”作者以为,话剧导演要求“演员表演”服从于“舞台呈现”的做法其实是让欣赏中国戏曲所应有的“听戏”传统向年轻观众“看戏”的新习惯让步,并埋怨田导演费心费力不少,却使其“听得不过瘾”。

笔者自感才疏学浅,在此无意对两位先生的观点提出质疑,只想就着“听戏”及“看戏”的话题谈一谈在慕尼黑穆法特剧场“读戏”的一次难忘经历。

那天上演的是西班牙作曲家荷塞・桑切斯・威尔杜为2006年慕尼黑双年音乐剧场节专门创作的歌剧作品《字母――文字的花园》。我刚迈进剧场,就吃了一惊。因为那里既没有什么舞台,也没有观众席。剧场中心,搭起了一个巨大的铁架子,整个乐队、指挥、合唱队和演员在上面或立或坐。铁架底下,设置了几排空着的乐手座位,那显然是为我们准备的。大家都没有作声,而是跟我一样赶快肃然择位坐好。因为我们都感觉到,自打一迈进这个空间,我们就成为了一件艺术作品的一部分。

我们每个人面前的乐谱架子上,都放了一本印刷精美、装帧雅致的“书”。书的封皮上写明了它的使用方法:“请随灯光明灭,翻动书页。灯每灭一次,翻一页。”待大家坐定,灯光渐渐暗了下来,我们纷纷翻开一页,听得见书页摩擦的沙沙声,在这个特定的场景中,这声音似乎被赋予了含义,也因之唤醒了我们对周遭声响的敏锐听觉。灯亮,乐声响起。我们面前的纸面上出现的,是文字。

文字仿佛有一种魔力,让我们不得不关注它们。也许,正像傅谨先生所断言的:“这是一个文学霸权的时代。”我们习惯性地去“读”,试探着去探究这些符号背后所隐藏的意义和画面,但是眼前这些字母错落有致的排列却让我们时而产生些间离感,转而关注文字本身,发现它们不过是一些形状各异的字母罢了。它们像一些窗口,我们可以透过它们去观望它们的背后所指,也可以止于欣赏窗子本身的形状。这完全取决于我们。

这别出心裁的一切,就是德国歌剧导演萨布丽娜・霍尔茨对威尔杜新作独出心裁的解读。威尔杜的创作灵感来自于柏拉图的对话录《菲多》中那些关于文字的段落。书中,柏拉图借苏格拉底之口说道:“我想,写作者出于游戏的目的在文字的花园中播撒、创作,为着他们自己收集着那些记忆的珍宝,为着他的老境,也为着那些和他一样循着时间轨迹而前行的人们。如果他能看到他的文字就此发芽成长,他便会感到欣慰。”

歌剧作者认为,写作是一项高尚的艺术。文学的魅力不仅来自于写作的内容,有时也来自文字本身的外象。那些今天已经不可解的老去的文字总是让我们肃然起敬。写作是一种记忆的游戏,是人与遗忘的战斗。威尔杜的音乐体现了他的这些想法。整部作品犹如一本书,一个篇章连着下一个篇章,每篇既彼此独立,又靠着欣赏者的记忆联系在一起。欣赏者既可以关注唱词所指的内容,也可以关注音乐形式本身,这取决于欣赏者自己。

可以这么说:在《字母》一剧中,“文学”整个吞没了“表演”。因为演唱者在我们头顶,我们面前根本没有看到任何“表演艺术家”出现,而只是一本书。而这绝不是导演霍尔茨因为只通文学,不懂歌剧表演而在企图“护短”或“遮羞”。霍尔茨是一位经验丰富的歌剧导演,至今执导过15部歌剧作品,现在萨尔斯堡莫扎特音乐学院担任客座教授,其专业正是音乐戏剧。而且非常显然的是,虽然有着文字的“压迫”,音乐却没有丧失其重要地位。威尔杜的音乐一直是观众关注的焦点之一。音乐和文字互相引发,相辅相成,造成了一种奇特而美妙的视听体验。尽管欣赏过无数高水平的歌剧演出,但是可以说,《字母》是我所经历过的最佳歌剧享受之一。

可否将西洋歌剧同中国戏曲并列比较,是戏剧研究者们争执未定的一个问题。这里我把二者拿到一起来说事,只是因为这一西一中两位女士都已经进入了耄耋之年。(顺带说一句:我们不必因为“传统”二字就忽略了她们的出生日期。要知道她们并不是亘古而存的不老神仙,而只不过她俩都出生在很久很久以前。)而我们的世界(“不幸”)已经进入了新千年,歌剧和戏曲都面临着被当代新兴文化挤出历史舞台的危险。作为一个有“现代审美习惯”的观众,我必须得相当诚实地承认:如果没有导演手法的创新,我不可能忍受在歌剧院里坐上四、五个小时把《蝴蝶夫人》或是《特里斯坦与伊索尔得》从头听到尾,正像我不可能一连三天听完《长生殿》或《牡丹亭》一样。那么,我错了吗?现代观众的“看戏”或者“读戏”,就一定比“听戏”的习惯低下吗?

另外,我想指出的是:“以演员表演为中心”并不只是中国戏曲的特质,而恰恰也曾是近代欧洲话剧的特点。19世纪末被观众奉为“女神”的法国女演员萨拉・贝尔纳德在当时素有“金嗓子”之美誉,剧作家纷纷为其量身定做剧本。由此也可以看出当时话剧观众的关注焦点所在。而所谓“导演中心制”也绝非话剧所独有,论其源头,恰恰来自音乐剧场领域。1849年,理查德・瓦格纳在《艺术与革命》一文中首次提出“整体艺术”的概念。这位作曲家不愿观众只关注自己的音乐,而期待着歌剧制作中的每个门类都服从于艺术作品的整体。为了这个理念,他不知跟骄傲的演唱明星们较了多少劲。瓦格纳对于歌剧的革新影响极其深远,然后才逐渐波及到话剧领域。

在笔者看来,无论在东方还是西方,戏剧都绝不是亘古不变的一个样子。导演的参与未必能破坏歌剧、话剧或者戏曲的本质。其实,从上世纪70年代以来,“导演中心制”在西方戏剧中正在被所谓“项目戏剧”的工作方式所逐渐瓦解。在很多实验性的剧场作品中,剧作家、音乐人、舞美艺术家、导演、演员地位平等,各显其能,集思广益,共同创造艺术作品。而在中国,导演正在开始尝试在戏曲演出中发挥作用。田沁鑫的昆剧作品《桃花扇》我没有看过,但所思在文中描述那个突然的静场,不是连作者本人都承认它“很有气势”,“达到了悲壮的效果”吗?如果一个剧场作品给了观众一次具有震撼力的美妙享受,又何必责备它打破了已有的模式,进行了一次新尝试呢?

如果论及剧场艺术的本质,那不应该是演员,也不应该是导演,而应该是观众。剧场艺术在东、西方都已经历了几千年的发展变迁,外部形态五花八门。一部戏剧作品可以没有舞台(如街头剧),没有布景(如“贫困戏剧”),没有演员(如木偶剧),没有导演(导演在戏剧史上出现的时间并不长),但绝对不可少的,就是观众。

我认为,如果要谈反对霸权的话,我们首先应该反对舞台对于观众席的霸权,反对艺术家对于民众的霸权。观众有权决定他怎样去欣赏一件艺术作品,决定他是看,是听,还是读,决定他把注意力投向哪里。观众不应该是被填塞的鸭子,而应该在艺术欣赏过程中扮演主动的角色。我们当前的戏曲改革,绝不可以只在艺术家和理论家的小圈子里进行,而对于当前的观众欣赏习惯的变化只采取蔑视的态度。没有人愿意被轻视、被压迫,表演艺术家不,观众也不。