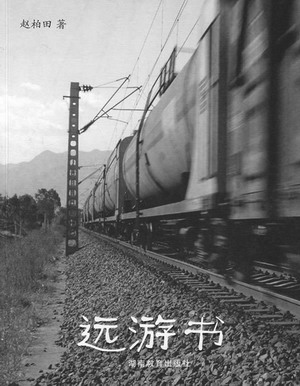

《远游书》,赵柏田著,湖南教育出版社2008年5月第一版,27.00元

赵柏田的《远游书》是本“不纯”的书:不是单纯的游记,也不是单纯的随笔,

说它不是游记,缘于作者落墨的重点并非游历见闻,而是在远游中用文字构筑了景物与精神的互证和内在的体验。如《向西,向西》一文的副标题:“从天水到敦煌,或事物的秩序”。“事物的秩序”正是《远游书》一书的“诗眼”,如果没有这种由景到“思”的“秩序”的提炼,这本书也就无需出自赵柏田之手――写出了《历史碎影:日常视野中的现代知识分子》和《岩中花树:16至18世纪的江南文人》两书的作者。

作者的笔下,情景总是交融在一起,譬如在西部的戈壁滩上:空气燥烈得几乎闻不见一丝水汽。戈壁在灼人的秋阳下向四面八方铺展,远远望去,几以为是海。偶可见祁连山溶化的雪水在视野的尽头如一条白亮的带子飘来。祁连,一个同古代史一样古老的词,是匈奴语?还是别的什么语?“失我胭脂山,使我妇女无颜色,失我祁连山,使我六畜不藩息。”像这古歌,一样的直白而费解。如有成群的白杨林和大片的玉米地出现,就知道快到城市或集镇了……

对作者来说,在路上读书很有意思,但首先是要找到一本好的书。《唐代的外来文明》(原名《撒马尔罕的金桃》)就像是专为他的那次近2000公里(从西安到敦煌)的旅途准备的。“当我从古丝路地图上现在的吉尔吉斯斯坦看到撒尔马罕这地名时一下子找到了初读时的亲切。这使得这次旅行具备了双重的时空,当我远远地离开人群,我仿佛又看到了唐朝天空下行走的驼队,僧侣、商人、胡姬,看到了酒杯里的泪光和马背上的月亮……”

《远游书》分三辑:《在异地》、《旧江南》和《思远道》。每辑里都交融着作者远游的记忆和生活在远方的思绪。譬如《在异地》里既有《向西,向西》这样的远游,也有《遥想巴比松》在纸面上的阅读和梦想的游历。而《思远道》中《一次想象的旅行》更是写出了文人的精神之旅:他像一只大甲虫在地图上的一个地名与另一个地名之间爬行。他涉过大河,越过高山,在虚拟的旅途上四处勾留。当他驻足回望,却发现,除了文字,他什么也没有留下。“除了文字,什么也没留下”――这是否也体现了文人远游的特色所在?《旧江南》一辑最好地体现了作者的江南文人情怀,《流水十三章・我的江南记忆》、《天一阁记》、《老县城记》等篇章可以说是作者作为江南文人对生活其中的“江南”的个人注释,其情感所牵累的是“旧江南”的风流物事,尤其是旧江南的旧文人,往昔的文人踪迹更成了他“远游”的理由所在,譬如――

“白马湖”派散文家夏?尊在上个世纪30年代写有一本《平屋杂文》,笔墨沉浑敦厚,娓娓如长者炉边絮语。“平屋”二字足令人起无限幽邈遐思。想象中白马湖边的读书小屋,该是庭阶寂寂,修篁丛生的。冬日去时,原来也只是江南民居中最普通不过的几间瓦板屋。霜月当窗之际,谁去听湖水轻漾?谁又在一盏被浓重的水汽包围中的灯下细品冬日白马湖萧瑟的诗趣?怕也只有夏先生这般质本洁来的书生了。

作者说他有一个梦想,为一个小地方写一本大书,就像福克纳写自己邮票般大小的家乡,在“旧江南”里,作者所着墨描绘的正是一枚小小的邮票,贴在寄给友人的关于江南老风景的明信片上。作者的描绘琐碎细腻但并不失情趣,譬如――

我观察过三种秋天的豆荚,单子的、双子的和“瞎壳”。单子的豆荚饱满、坚实,像一个浑圆的句逗,它们躺在掌心的自得劲儿,又像一个唯我为大的单身贵族。最常见的豆荚是双子的,豆瓣安安分分地酣睡着,像一对孪生兄弟,在秋阳下晒久了,就会毕剥一声跳将出来,在竹匾上滴溜溜地转。“瞎壳”挺中看,长短合度,又是结在豆秆的最上端,一有风吹就胡乱蹬踏一气,怕不被人见似的。它没有别的豆荚脚踏实地,一味好高,空摆了一副漂亮皮囊,农民狡黠的智慧扔给它一个“瞎”字。“瞎壳”最终的命运是和野草、红蓼、茭白叶堆在一起,在秋后的田野上焚烧成烬……

其实,“远游”之于作者,更多是精神上的象征,是精神上的放逐之旅,用他自己的话说:“好多次,都不想在这条路上再走下去了,但一个声音说:你是个苦役犯,还是文了身的。”

相关图书:

《岩中花树》,赵柏田著,中华书局2007年5月第一版,33.00元;《历史碎影:日常视野中的现代知识分子》,赵柏田著,中华书局2006年8月第一版,28.00元;《站在屋顶上吹风》,赵柏田著,2006年9月第一版,28.00元