本报记者康慨报道 在苏联政府下令强制拆迁,移葬尼古拉・果戈理(1809-1852)并对其墓地重新装修近80年后,俄国大作家的安息之处终于部分恢复了原初的模样。

本报记者康慨报道 在苏联政府下令强制拆迁,移葬尼古拉・果戈理(1809-1852)并对其墓地重新装修近80年后,俄国大作家的安息之处终于部分恢复了原初的模样。

新颜换了

旧貌

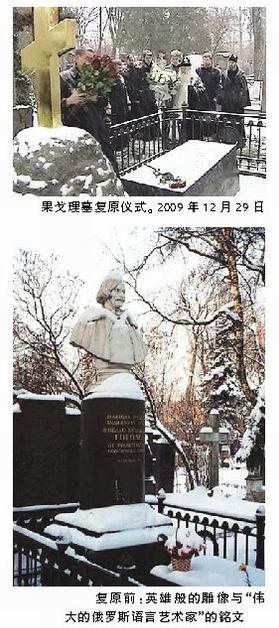

12月29日,莫斯科新圣女公墓第二区在大雪中举行仪式,宣布延期九个月之久的复原工程胜利竣工。

果戈理生前辛辣讽刺过的俄式官僚主义显然依旧严重,但文化和市政官员们至少没有将这项重要的献礼工程拖到今年。2009年是果戈理诞辰200周年,全俄隆重纪念,各项活动从年初绵延到岁末。

不过,此番复原也只是异地重建,果戈理剩余的身体遗骸,仍未回到157年前下葬的所在。他那颗曾经充满了智慧的头,则依然不知去向。旧的墓石也没拿回来,不得不用新石仿制。原版石头已用于其崇拜者和新圣女邻居布尔加科夫之墓。

1852年,果戈理焚毁手稿,经历野蛮治疗后,痛苦地去世,随即入葬莫斯科河右岸著名的达尼洛夫修道院。斯大林时代兴起除旧立新运动,全面清理整顿宗教场所,达尼洛夫修道院被废,改为内务人民委员会的少年监狱。果戈理墓亦遭拆迁,骸骨于1931年移至现地,装入黑色大理石棺。原立坟前的耶稣受难石及巨大的东正教十字架被弃,改以新制的白色作家头雕。中国的俄语文学翻译家高莽前些年曾到此拜谒,记录黑色花岗石圆柱墓碑上的铭文如下:伟大的俄罗斯语言艺术家/尼古拉・瓦西里耶维奇・果戈理/苏联政府敬立/1951年9月9日。(见《高贵的苦难:我与俄罗斯文学》,河南文艺出版社,2007)

原墓地远没有如此华贵,铭文亦谦卑,仅一句,取自《耶利米书》:“Горьким словом моим посмеюся”――“我将嗤笑我的苦笑”,或“我将因我悲苦的话而发笑”。

我在中英两种语言的《旧约》中寻不到此话,大概由于东正教《圣经》与拉丁版本西辕东辙,出自两个翻译系统所致。但相较伟大的某某家,其寓意可能更为深刻与贴切,正是果戈理“含泪之笑”的写照。

我在中英两种语言的《旧约》中寻不到此话,大概由于东正教《圣经》与拉丁版本西辕东辙,出自两个翻译系统所致。但相较伟大的某某家,其寓意可能更为深刻与贴切,正是果戈理“含泪之笑”的写照。

如今,这句碑铭重新出现在了果戈理墓前的新版受难石上,黄铜大十字架也再次矗立起来,取代了英姿勃发的石雕。

野蛮治疗

果戈理死的很惨。先在抑郁中烧掉《死魂灵》第二部手稿,再在更大的抑郁中病倒。俄国最优秀的医学专家们为他会诊后,便挽起袖子施行治疗。医生塔拉先科夫在场,目击医治过程如下:专家们将可怜的作家脱光,在他的“大声叫唤”中,将他抬进温水浴池,“用冷水给病人浇头”。然后放血。“病人的两个鼻孔旁边爬着八条粗大的水蛭……他的手被人攥住,不让他碰到水蛭……并往四肢涂芥末膏,后来(专家们)又吩咐往后脑抹斑蝥膏,往头顶上放冰块,还往嘴里灌对过稠樱叶水的蜀葵根汁。他们对待病人非常凶狠,就像对待疯子一样,在他面前就像在死尸面前一样大喊大叫。”(《回忆果戈理》,天津人民出版社,1985)

第二天一早果戈理就死了。塔拉先科夫在回忆中愤怒地声讨了那些“刽子手医生”,但这就是当年最高水平的医术。唯一一位对治疗方案提出过反对意见的专家,也只是认为不该以冷水浇头,而应使用鸡汤。

从头说起

1931年,苏维埃政府差人开棺,赫然见作家改变了身姿,由入葬时的仰卧变成了俯趴。果戈理误遭活埋的传言顿起,有人绘声绘色地想象他如何在黑暗的地下盒子里挣扎。

但更离奇的,是头的去向。传说果戈理的头颅被人收藏和赏玩,后由作家后人索还,带往意大利。不足为信的野史说,1933年,头被带上火车,踏上返乡之旅,在克里米亚遭遇URO,车与头皆失踪。URO是新造词,仿UFO(不明飞行物),意指“不明轨行物”。

无论如何,俄国伟大作家的头颅至今处于失踪状态,并不断激发好事者的想象。2005年,寻头记在俄国拍成了电影,导演瓦列里・隆斯科伊(Валерий Лонской)根据这段70多年前的旧闻,编演出亦真亦假的悬疑剧《经典头》(Голова классика)。我在莫斯科电影制片厂网站的一篇导演访谈中看到,此剧的工作片名干脆就叫《果戈理的头》。

米哈伊尔・布尔加科夫深深景仰着果戈理,不仅在1930年代将《死魂灵》搬上了莫斯科艺术剧院的舞台,其杰作《大师和玛格丽达》亦见果戈理巨大的影响。像前辈一样,布尔加科夫长于社会讽刺,乐于描写对宴饮的爱,并多次提及果大师是他最喜爱的作家。读者朋友们想必还会注意到,《大师和玛格丽达》里有个作家――莫文协主席柏辽兹同志,他的头在死后同样不翼而飞。安息吧,伟大的果戈理。