1935年,中华书局位于上海市澳门路477号的新印刷厂竣工(时谓上海总厂),徐悲鸿特画巨幅奔马,题曰“日进无疆”,以贺新厦建成。是年底,中华书局总办事处、编辑所、印刷所、图书馆陆续迁入,开始向解放前中华书局发展史上的最高峰迈进。实际上,新的中华印刷厂原拟设在杨树浦,并早已在平凉路购进土地数十亩,19

也是在1935年年底,中华书局总办事处通告各地分局,用“新厂建成纪念”名义,在全国廉价售书两个月。笃信风水的陆费逵特意指示,切勿用新厂“落成”字样,盖其以“落”字不吉利而讳言之。陆费逵生命中超过半数时间是与中华书局联系在一起的,这位穷毕生心力关切书局畏其不寿的近代著名出版家和教育家不会料到,75年后,他亲为勘址一手缔造的上海总厂,也是中华书局中兴的重要基地,竟会以一种自己断然想不到的方式“落幕”―――2010年5月底,这里已变身为“中华1912创意园”,将“立足为(上海市)普陀区现代商业提供有形载体”,打造“办公、商务、公寓三空间”,“为国内外创意产业公司提供专业的市场服务”。

一

1912年1月1日,中华民国临时政府在南京宣告成立,由陆费逵、戴克敦、陈寅筹备的新书局,也选择这一天,在上海宣告成立,名为“中华书局”。2月,中华书局出版了民国政府成立后的第一套新式教科书,以其内容合乎共和国体制,“开业之后,各省函电纷驰,门前顾客坐索,供不应求”(陆费逵:中华书局二十年之回顾),“几乎独占了中小学教科书市场”(《中华书局大事纪要》,钱炳寰,中华书局)。借此东风,中华书局迅速扩张,不仅在教科书市场继续攻城略地,并凭着对时局的把握,开始大量出版传播中西方文化的书籍与杂志。至1916年,中华书局已在全国拥有分支局40处,职工2000多人,一跃而成为能与商务印书馆相较量的中国近代第二大民间出版企业。王建辉曾在《商务与中华:中国近代出版的冠军与亚军》一文中如此比较两家之竞争: “在经营格局上,虽然编、印、发体系大体相同,但中华在印刷方面后来居上,其机器设备更为先进,承接了大部分的彩印业务。中华还在报上刊出过广告,题曰《中华书局之印刷何以最精美》。王云五的商务在30年代放弃了印刷后,中华的印刷更是取得了优势。这也导致了两家在后期经营格局上的不同面目。”印刷业务成为中华书局尤为看重者。

二

1919年到1921年,在度过1917年的“民六危机”之后,中华书局经过扩充设备,营业重获发展。其后印刷业务对中华书局的发展起到了至关重要的作用。《简明中华印刷通史》(张树栋、庞多益、郑如斯,广西师范大学出版社)载,陆费逵一向重视印刷,曾多次赴日考察出版及印刷事业,并由此受启发,很早就开始关注有价证券的印刷业务。1927年,中华书局承担了为国民政府印刷债券的业务,使营业额增至四百万元;1932年,技术先进、设备完善,当时号称远东第一的九江印刷厂建成投产,并购入印钞设备,大规模承揽为政府印刷有价证券的业务,使营业额骤增至一千万元;1933年中华书局又在香港建立了大型铅印厂。“大量小额钞券和有价证券的印制,给中华书局带来的是高额利润,为中华书局的发展创造了条件”。

1935年底,上海澳门路新厂建成投产,规模更加扩大。1936年,中华书局的图书出版达到空前绝后的最高峰,出书种数1118,册数2279。舒新城等主编的《辞海》(上)、梁启超的《饮冰室合集》等重要图书均在这一年出版。1937年春,中华书局“扩充资本,一次增足为400万元”,年营业额约为1000万元,全国各地分局四十余处,沪、港两厂职工达三千余人,彩印业务为全国第一,印刷设备之新,当时号称亚洲第一。编辑所编辑有二百人之众。《辞海》下册也在这一年出版。中华书局达至全盛时期。陆费逵声誉日隆,成为全国出版界的巨擘,当选上海书业同业公会主席。

13岁进书局雕刻课学习,后做到香港中华书局印刷厂厂长兼技师长的赵俊曾撰文,将中华书局发展印刷业务分为三个阶段:一、印书;二、印刷商业应用品;三、印刷有价证券。并说“一、二两项印件实不足以应付公司之庞大开支,乃力求向印刷有价证券发展,也造就了许多印刷人才。”

开明书店创办人章锡琛也曾对中华书局重视印刷业务作下述评价:“‘商务’原是从印刷业扩展到出版业,不但历来出版界占有优势,在印刷界也声望最大。……王云五放弃了印刷业,让‘中华’不费力夺取了他们的地盘,眼看着‘中华’在出版业衰落时期专向印刷方面发展,把公债卷和纸币的印刷包揽到手,获取大量利润。”

1937年,“八・一三”事变爆发,日军进攻上海。中华书局编辑出版业务受严重影响,上海总厂和编辑所停工,陆费逵将大部职工遣散,将总局迁往昆明。据陆费逵小女儿陆费铭?回忆,是年11月,陆费逵从友人处听说伪维持会将公布的名单中有自己的名字,非常愤慨,决定必须在名单公布之前离开上海。11月5日傍晚,陆费逵携家小避居香港,在香港设立中华书局办事处,积极赶印书籍,供应抗战后方。1941年7月9日,陆费逵因心脏病猝逝于香港。抗战期间,上海中华书局以美商永宁公司名义为掩护,维持营业。

1954年经公私合营改造,中华书局总机构迁京,加挂财经出版社牌号,上海澳门路原址留有中华书局上海编辑所、辞海编辑所,图书馆、印刷厂等。70年代,上海出版局在两个编辑所的基础上先后建立了上海古籍出版社、上海辞书出版社,并将两社及图书馆分别安排新址,原址全部留给上海中华印刷厂(1998年改为有限责任公司),投资建设现代化的彩印企业。

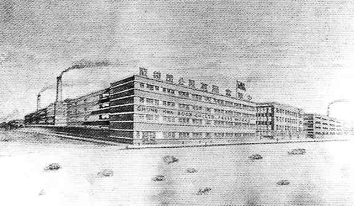

中华书局上海总厂原貌

80年代,上海中华印刷厂对原有的厂房和大门进行了改造

"中华1912"效果图

三

周其厚的《中华书局与近代文化》(中华书局)、王余光的《中国新图书出版业的文化贡献》(武汉大学出版社)、王建辉的《出版与近代文明》(河南大学出版社)书中,吴永贵的《陆费逵与中华书局对中国文化的贡献》一文中,以及众多研究中国近代出版史、思想史与文化史的学者的文章中,都对中华书局及其团结的作者、出版的图书,对于近世中国的影响有过精彩的论断。而在近代中国波起云涌的政治运动中,中华书局印刷所的职工们也始终与国家、民族同呼吸共命运,共同迎接新时代的到来。

仅据《中华书局大事纪要》和《腾飞中华―――纪念上海中华印刷有限公司成立九十周年图集》(中华印刷有限公司2002年印制)载:1919年“五四”运动发生。5月19日,中华书局员工组织宣传队,进行抵制日货宣传;6月5日,印刷所员工举行罢工,以为响应。1925年“五卅”惨案发生,中华书局员工一致响应罢工罢市。原印刷所工人刘华任上海总工会副委员长,领导上海工人进行斗争,于11月被捕牺牲。1927年“四・一二”事变中,中华书局印刷厂工人朱锦玉、刘镇、秦源泉、汤炳南四烈士光荣牺牲。1930年中华书局赶印曹亚伯《武昌革命真史》出版,旋被查禁。1942年曾领导“九个半月复工斗争”的钦家俊在进行抗日秘密斗争时被日军所俘不幸遇害。1949年5月,印刷所职工在澳门路印刷厂进行护厂,迎接解放。1948年因革命工作需要离开书局的周宝训也在1949年5月7日被国民党上海警备司令部秘密杀害。……

解放后,由中华书局印刷所培养的孔绍惠曾为新中国刻过五十余张邮票、唐霖坤曾为新中国刻过约三十张邮票,开国大典重要邮票之设计和刻版即均出自唐霖坤之手。1949年,当时惟一的国营彩印厂―――上海市印刷一厂延聘原中华书局绘石课职工郑梅清为技术指导,为上海培训了一批出类拔萃的制版专业人才。毛主席标准彩色像印版,即出自其高足郑子弘之手。

新中国成立后,上海中华印刷厂于1982至1986年间,在第一、二、三届全国书刊质量评比中,三夺总分第一桂冠。1991年,在第六届该项评比中又荣获彩色印刷第一名。1988年,上海中华印刷厂被国家计委列为首批对外承接印刷业务的企业,1990年被命名为国家二级企业,1992年被国家人事部、新闻出版署评为先进企业。

1998年,上海中华印刷厂与上海美术印刷厂共同投资组建上海中华印刷有限公司。2000年,中华公司进行了第二次改制,美术印刷厂退出,上海文新报业集团、解放日报社、上海世纪出版集团、上海广播电影电视发展有限公司进入股东层。2008年,上海中华印刷有限公司整体搬迁至青浦印刷基地,建起占地约170亩的新的印刷厂。

四

上海作为中国近代新闻出版业的发源地,不仅留存了包括商务印书馆、中华书局两大近代出版重镇在内的多处出版机构旧址,更拥有70%-80%的中国近代出版史料资源。2000年以来,上海的人大、政协委员多次提案呼吁,在上海建立出版博物馆。2001年,上海出版界就建设出版博物馆的可行性进行调研论证;2003年11月,上海市新闻出版局启动了出版博物馆的筹建工作。6年多的时间里,上海市新闻出版局共投入超过一千万元文化专项基金及房产,用于出版博物馆的筹建,出版博物馆筹备处也开展了大量实质性工作,包括藏品征集、史料整理、口述历史采访拍摄、藏品库建设等,积累了数量众多的藏品与史料。

但馆址选择问题始终没能找到令人满意的解决方案,这成了困扰出版博物馆项目正式立项的瓶颈。出版博物馆(筹)先是暂住在绍兴路的上海市新闻出版局内,随着收集的藏品与日俱增,不得不搬离,目前栖身于钦州南路81号,与韬奋纪念馆合用上海出版大楼的17层。700平方米的面积,除了必要的借阅部兼会议室、消毒间、仓库等外,绝大部分用于藏品集纳,展示功能基本谈不上。由普通办公楼改成的藏品部其建筑质量达不到专业承重要求,能够充分利用空间的密集架无法安装,摆满书柜的博物馆显得充实而局促,甚至走廊里也堆满了定制的档案收纳盒。尽管早已对社会开放,但出版博物馆(筹)目前的社会服务功能发挥得还很有限。

2009年3月,全国政协十一届二次会议期间,上海古籍出版社总编辑赵昌平、上海作协主席王安忆、上海中国画院院长施大畏等十多位全国政协委员,就利用澳门路477号中华书局旧址改建出版博物馆提出了建议,建议称:“由于70多年来,(中华书局的旧址)一直在出版系统内部流转使用,所以该建筑群基本格局依旧,是目前全国惟一完整保留原有规模的、最大的中国民族出版机构的旧址。”“中华书局旧址记载着中国出版史上辉煌的昨天,一旦改建成出版博物馆,其所含蕴的历史文化价值、所具有的建筑规模和类型,都可与出版博物馆丰富的展品水乳交融、相互辉映;而与此同时,中华书局旧址也得到了最好的归宿,这是对优秀历史建筑最好的保护。”

复旦大学历史地理研究中心教授、博士生导师,对近代新闻出版史颇有研究的周振鹤也认为,中华书局旧址改造成为出版博物馆是最佳选择:“中国再也没有这么大这么合适的有关出版印刷的实体文物存在了。因为拓宽马路需要,经过先后两次拆迁,商务印书馆上海总发行所位于旧称棋盘街的旧址已经差不多全部拆掉了,这是非常可惜的事情,因为我们知道,商务印书馆不单是一家出版社而已,更是近现代中国一个重要的文化机构。中华书局在近代出版史上地位几与商务印书馆并列,在它即将迎来百岁生日的时候,在这样一个出版遗迹上改建出版博物馆,难道不是浑然天成吗?”事实上,不仅上海出版界,上海市人民政府也曾于2009年6月12日就利用中华书局等出版机构旧址与新闻出版总署共建出版博物馆致函总署。该旧址最终仍“被有关方面看中”,“签订了商用开发的租赁意向协议”。

五

2010年5月中旬,记者造访中华书局旧址,发现此处已变身工地,一片狼藉。临街的两幢建筑,一幢几近完工,外立面新刷了油漆,贴了瓷砖;一幢正在施工,墙体斑驳,靠马路的墙体上打了若干大洞,楼侧“优秀历史建筑”的铜牌被埋没在脚手架间,牌身淋了水泥,污浊不堪。

正在施工的建筑楼顶上,矗立着两块约两米高的巨大广告牌,印有“中华1912”等字样。在网上查“中华1912”,很容易就能找到其网站,网站对自己项目的介绍中,不仅列有中华书局总厂的历史沿革,有中华书局的辉煌成就,也有“该组建筑于1999年9月被上海市人民政府确认为优秀历史建筑”的内容。介绍称,之所以要改建为创意产业园,是“为更好地保护、修缮和利用这个优秀的历史建筑群”,网站公布的产业园业态分布规划中,有“国内办公”、“涉外办公”写字楼,有“商务中心”(酒店)以及“人才公寓”。

应当说,“中华1912”项目完全清楚旧址的历史价值,并非常善于利用它,项目以诗意的语言描绘道:“百年来,时间,丰满了一个城市的生命”,“不同的岁月和生命在这里留下庄严的记号”,“每件珍藏,都讲述着文脉典藏与民族兴衰”,进而号召要“用国际思想重新审视历史”,“在无可复制的百年土地上,造就新的巅峰体验”,还要“Together,with China”。

此外,在上海本地的几家商业网站上,还能很容易地查到“中华1912”的招租广告。

上海某熟知建筑学与近代出版史的人士曾多次实地考察过“中华1912”项目施工情况,该人士表示,中华书局总厂在规划建造之初即作为印刷厂车间而设计,为大开间钢筋混凝土现浇楼盖结构,而公寓、酒店功能所必需的小开间私密空间、独立卫浴,必然要求在楼体内部设置隔断墙、钻通楼板以通上下水,势必会“破坏建筑的格局与结构”。

现年85岁的陆费铭?女士在闻知中华书局旧址将被改建成写字楼、商务中心与公寓之后,大感“惊奇”,继而表示“绝对不能接受”。她表示,中华书局是父亲一生心血之所系,其中上海旧址又是中华书局全盛时期之所在,父亲当年不得已匆匆离沪时,一家人只带了些许物件,连夜逃到香港,家中所藏图书字画与家具等,皆存放于上海总厂办公楼四楼。父亲在港继续主持中华书局的主要事务,时常牵挂上海总厂,但直到1941年病逝,终没能再回上海。陆费铭?1946年返回到上海,帮母亲从总厂搬回部分家具及用品,藏书字画与文字资料等家产,却始终没能拿回。

中国辞书学会名誉会长,原上海辞书出版社社长、总编辑巢峰曾参与或具体主持《辞海》1979年版、1989年版、1999年版以及台湾繁体字版的编纂工作,海辞书出版社的前身即中华书局辞海编辑所,再加上《辞海》的渊源,以及上海辞书出版社图书馆(即原中华书局图书馆)长期存身于澳门路477号,巢峰始终对此地怀有特殊的感情。接受采访时,老人止不住地叹气:“这件事情我一直都不知道,如果早知道一点,我还可以找有关部门提提意见,但是等我知道已经晚了,它已经快完成了。现在不是挽回不挽回的问题,想挽回也挽回不了了,作为一名老出版人,我也只能表达一点看法吧。”“上海作为中国近代文化的中心,却把这么一个古老的文化建筑给破坏掉了,可惜。”上海市文管会某领导的反应是“遗址本身就是文物,利用遗址改建博物馆是国际惯例”。

中华书局总经理李岩称,尽管不是十分了解此次中华书局旧址改建的具体情况,但赵昌平等的政协提案他一直很关注,也很赞同,出版博物馆筹备处也曾同他商量过定址在中华书局旧址的事情。旧址即将改作商业用途,他“心里很不是滋味”,但也“只能表示遗憾”。

六

上海市人民政府1999年9月23日颁给中华书局旧址的“优秀历史建筑”铜牌上,明确写着:“澳门路477号,建于1935年,泰利建筑有限公司设计并承建,钢筋混凝土结构,1935年竣工。共有车间、仓库、办公楼十幢。现代派风格,立方体造型,立面简洁,车间和仓库由横向钢窗与墙面水平线条进行构图;办公楼竖向构图,有简洁几何形状装饰。”

《上海市历史文化风貌区和优秀历史建筑保护条例》(2003年1月1日起施行)规定,“优秀历史建筑的使用性质、内部设计使用功能不得擅自改变”,确需改变建筑的使用性质和内部设计使用功能的,“应当将方案报市房屋土地管理部门审核批准。市房屋土地管理部门在批准前应当听取专家委员会的意见”。

2005年,上海市政府设立了历史文化风貌区和优秀历史建筑保护委员会,“中国建筑设计大师”、上海建筑设计研究院总建筑师唐玉恩身为委员会委员,却始终不知道中华书局旧址获批改建的事情,等她从朋友口中得知时,澳门路477号已成工地。这位设计了上海图书馆的建筑设计大师,多年来在建筑创作中积极探索中国建筑现代化与地域文化的继承、发展,在她眼里,优秀历史建筑是“物化的历史”,有着不可复制的特性和独特的历史价值。唐玉恩家离澳门路不远,看着时常经过的中华书局旧址如此“旧貌换新颜”,她既愤懑,又感到深深的惋惜和困惑:“尽管我对中华印刷厂的建筑特点与价值没有进行过具体深入的研究,但是也很清楚这组建筑的设计初衷和用途,姑不论其文化价值,在建筑界,我们是希望能依据建筑物原有的设计功能去再利用,这是最合适的保护再利用方式。我很困惑,它怎么会被改建成酒店呢?”

同样的困惑也困扰着武汉大学信息管理学院出版科学系教授吴永贵:“以前我去上海书城,在一楼大厅看到书城专门把有关上海文化的书籍集中在一起展示,很是感动,我能感受到上海作为近代中国文化中心与出版重镇的文脉传承。但是中华书局旧址被改建成商业中心,却让我感到不可理解。”

投身印刷行业60年、现中国印刷技术协会名誉理事长武文祥表示,应通过各种渠道呼吁有关部门尽快叫停施工项目,组织出版印刷业界、文史界以及城市规划与建筑学界的专家一起来论证,有了科学的结论再进行保护性开发。“商务印书馆、中华书局等都是中国近代出版印刷业的摇篮,是近代印刷史上熠熠生辉的标记。它们的旧址,不但要保留,而且一定要完整地保留。”“我们过去在这方面吃的亏还少吗?”他继而忧心忡忡地表示:位于北京宣武区虎坊桥路口西北角的原上海商务印书馆北平分馆―――京华印书局“也很危险”。

中华书局旧址的遭遇,向新闻出版界提出了一个很客观的命题,那就是在当前的文化体制改革中,应当如何有效保护优秀的文化遗产和文化资源?在文化单位大规模转企转制的过程当中,对于那些优秀的文化遗产和文化资源,是不是还要继续保留在生产企业当中?这是很值得重视和讨论的问题,因为只要放到企业里,企业就会把它当作一个经营性资产,按照市场规律去运作,用以保值增值,最后就难免形成文化单位破坏文化遗产的情况。转企之前是不是应该对一些优秀的文化遗产和文化资源进行普查和核定,将之剥离出来纳入公益服务范畴,使它们得到与之价值相匹配的保护和利用,使之更好地服务当前、流传后世,值得有关部门和人士认真思考。

七

周振鹤谈到:“文化出版事业是推动人类社会向前进的最主要的动力,纵观人类文明发展史,造纸术和印刷术的发明,均产生了巨大的推动作用。印刷术带动了出版事业的发展,使得大众能够容易地看到书籍、报纸,在这个基础上,社会就以过去不可比拟的速度向前发展,假如没有文化的广泛传播,社会的发展肯定是很缓慢的,这是很明白的事情。从唐末五代算起,中国千年以来的印刷出版事业,极大地推动了中华文化的高度发展,如果没有一个博物馆把它记载保护传承下来,那是很可惜的事情。世界上各种各样的出版印刷博物馆多得不得了,中国是世界历史上惟一一个文化没有中断的文明古国,但却没有一个很好的出版印刷博物馆,这岂不是一个很大的缺陷和遗憾?”如今有这么合适的地点,有这么好的时机来促成这件事情,却因一项商业开发计划而无法达成,也许会成为更大的遗憾。

吴永贵也谈到,中华书局旧址原来在老上海就是一组非常宏伟的建筑群,他在整理《申报》上刊登的出版史料的过程中,常常看到中华书局将之作为“形象工程”用于广告宣传,以昭显自身之现代化与实力雄厚。而如今的中华书局旧址改建,是在“糟蹋文化”,是“给上海市文化建设抹黑”。他建议不仅仅要保护中华书局旧址,还要保护商务印书馆、世界书局、开明书店等的旧址,“如果不在了也应该恢复”。

巢峰常说一句话,“养之三年不足,毁之一旦有余”,用以鞭策自己对《辞海》的编纂修订,其实这句话放在别处,也同样有警示作用。

2009年六七月间,被视作守护北京旧城的象征性人物的梁思成,在发出“五十年后,历史将证明你是错误的,我是对的”愤言的五十余年之后,却仍避免不了自己故居之一、上个世纪30年代北京著名的文化沙龙“太太的客厅”被拆迁的吊诡命运,在有关部门叫停前,梁思成位于北京市西城区北总布胡同24号故居的门楼、西厢房已被拆毁。仅一墙之隔的12号院、哲学家金岳霖的故居也险遭破坏。也是在差不多同一时间,鲁迅位于北京西城八道湾胡同的故居也险遭拆迁……

经询,尽管租金标准尚未定出,“中华1912”项目施工已近尾声,“最近”就要开张,最先营业的是其酒店业务。

“我们无法挽回历史的遗憾。如果今天我们目睹历史遗迹被拆除和非合理改建而不作为,就是在制造遗憾的历史。”有出版人悲愤地说!