2007年,悉尼歌剧院入选联合国教科文组织“世界文化遗产名录”;2008年,悉尼歌剧院的设计者、当代最杰出的建筑设计师之一――丹麦建筑师尤恩・伍重辞世。

伍重一生设计了众多作品,先后获得包括阿瓦奥图金奖、普利兹克奖在内的多项国际建筑大奖。他的建筑风格深受中国传统文

化影响,特别是与《营造法式》有着深厚的渊源。然而“中国”所给予伍重的不仅仅是建筑艺术上的灵感,更是人生哲学上的启示。由伍重所完成的悉尼歌剧院壳状屋顶以及他当时所留下来的设计草图,仍可看出《营造法式》中的建筑图例对他的启发。

中国,伍重的启示;伍重的中国,中国人的启示。

伍重与悉尼歌剧院模型

一

2008年的11月底,在澳洲悉尼歌剧院,我访问了丹麦籍建筑师尤恩・伍重(JrnUtzon)的长子杨・伍重(JanUtzon)。也是建筑师的杨,当时正在代理着他90高龄的父亲,主持悉尼歌剧院的室内部分整修工程。而我访问杨的目的,是为了我的博士研究课题――“伍重的中国:中国传统艺术与建筑对尤恩・伍重建筑创作的启示”。我希望能藉由这次与伍重家人的亲自访谈而深入了解伍重对中国文化的接触与吸收,以及他藉由何种管道与媒介来认识中国。当我们坐下来,我还没有机会开口提出问题时,杨便说:“接受你的访问是我的荣幸,我已多年没有机会谈起我父亲的中国了。”接着在这长达两个小时的访谈中,杨细说了他父亲一生与中国的缘分,而整个故事由杨的曾伯父――伍重・法兰克(EinarUtzon-Frank)所收藏的1919年版的《营造法式》(中国宋代官式建筑法典)开始谈起。在访谈结束之时我意识到,伍重一生对中国文化的喜好远远超过我原本的预期。

“我父亲是一个心胸宽阔且没有成见的人……,他时时对我们说着他对中国的了解,中国的种种……,中国与其他非欧洲中心主体文化吸引着我的父亲。我是听着他的中国故事长大的。”杨笑着说。采访当时,年迈的伍重视力已严重退化,又因近期动过手术,身体状况亦不佳。我不敢奢望能见他一面,但杨却对我说:“我父亲可能想见你一面。”他留了地址与电话给我,要我到了丹麦再与他联络。但就在隔天夜里,伍重便离开了人世,而杨也随即缩短行程赶回丹麦。

我晚了一步。

我于次年从澳洲启程前往丹麦,杨带我参观了他父亲建于1950年位于森林深处的自宅,以及部分在丹麦的建筑作品。最后,意外的,杨带我去了他父亲最后的安息之地。简简单单,就在自宅不远之处的一座安静的湖旁,一块粗糙的大石头上,刻着UTZON。伍重似乎没有留下太多的话。墓碑上是一棵墓园内最高的柏树,而墓碑下是一代建筑大师最后的归宿。杨取下了一片树叶并交给了我,说着“我想你有些东西可以给我父亲”。我接过叶子,放在石碑上。

那是一个令人难忘的午后。

二

的确,伍重不是一个多话的建筑师。

晚年隐居于丹麦、西班牙两地的伍重几乎拒绝了所有媒体与建筑史学家的访谈邀请,更拒绝了相关的出版与展览邀约。最后在他家人、朋友数次劝说下,在2004年,伍重终于答应了生平“第一次”建筑作品展,以及生平“第一次”建筑作品的整理与出版,当时他已年逾八十。显然他一生都不太在乎这些纸上的出版,或是平面媒体的宣传。相比于当代许多“明星”建筑师拼死拼活地在各媒体上放话、抢头条,伍重的确有些不同。他把书称为“工作档”(log鄄book),而不是一般所谓的“作品集”(portfolio)。原因很简单,因为工作文件只是诚实记录建筑从设计到施工完成的过程而已。这些出版品,他认为将来的学生可能从中获得一些启发。所以一个获奖无数的八旬老人,终于出书了!

在伍重的工作档第三集中,伍重引用了清朝书画家王时敏(清初四王之一)的话,这段话是晚年王时敏赞许元朝书画家黄公望(元四家之一)的一段文字:

惟痴翁笔墨外皆有一种淡逸之致苍莽之气则全出天趣。不可学而能。故学痴翁者多失其真。余自童时以迄白首即刻意摹仿。岁月虽相愈远曾未得仿佛万一。

(题自仿子久画赠昆山董父母,王奉常书画题跋)

The one I most admire is HuangKung-wang,for his measurements are filled with aspirit of power and simplicity;something that can never be achieved merely through work and skill,something that is very difficult to analyze.Even since my estimation and I have usually had a couple of them hanging in my home so as to be able to copy them at any time,but nevertheless I have so far only understood a fraction of his arts.(WangShi-Min,According to Osvald Sirén in KinaKonst,Under Tre Artusenden,P.617.Vol.II,1949)

短短数句,道出了他对中国艺术文化的了解,以及对王、黄两人在人生际遇、艺术成就和前者对后者的了解上,所发自内心的认同与欣赏。这段话也让我理解了他近30年的隐居与文化、人格上的自我期许,更让我了解到“中国”所给予伍重的不仅仅是建筑艺术上的灵感,更是人生哲学上的启示。如果我们还用“建筑手法”来单纯地解读“中国”对他的影响,那不仅仅是误读了他,也贬低了中国文化的价值与深度。

在丹麦,我有机会访谈了伍重的另一位也是身为建筑师的儿子金・伍重(KimUtzon)与身为艺术家的女儿林・伍重(LinUtzon)。在金的事务所图书室,他让我阅览了许多伍重生前在中国传统建筑、艺术方面的藏书。这些藏书分别在其生前转赠给了他的子女,这些藏书夹杂了大量伍重所做的笔记与速写。“我父亲受到中国文化的启发,他希望我们也能从中学习。”金・伍重这样说着。

我似乎不需要强调伍重有多喜欢中国文化。在我与林・伍重访谈时,她直截了当地说出她名字的来由:“我父亲生前喜欢林语堂的书,我们家三代,包括我的祖父,都读林语堂的书。我父亲喜欢林这个字,于是他把这一个字给我,所以我的名字是林・伍重。你不用告诉我‘林’是什么意思,我们全家都知道,在中国,那是‘森林’的意思,而也可以是‘灵’,是精神、是神秘的意思。”国学大师林语堂是在第二次世界大战时用文笔严厉批判日本侵华的中国学者,同时也是用他幽默的文笔与丰富的学识向全世界介绍中国文化的学者。

三

正当日本侵华的同时,丹麦也正遭受德国纳粹的占领(1940―1945)。那一年伍重才刚从丹麦皇家建筑学院毕业。跟他一起远离家园、前往纳粹尚未占领的瑞典的有两位同校好友,一位是前丹麦皇家建筑学院院长托比亚斯・费博(TobiasFaber),另一位是丹麦奥胡斯大学(AarhusUni鄄versity)东亚研究中心的创办人顾迩素女士(ElseGlahn)。他们一起在斯德哥尔摩――当时世界中国考古发掘的研究中心――度过了一段一生难忘的时光。而这两位伍重的好友、世界上举足轻重的建筑史学大师都是“中国迷”。前者出版了大量关于中国建筑文化的研究,后者则将她毕生的精力放在了对《营造法式》一书的钻研。年已95岁的托比亚斯在接受我的访问时,仍兴奋地说着,是他与伍重一起发现了“中国”,关于为什么“中国”是他们两人的至爱,他说:“因为中国是如此令人着迷。”而至于为什么令他们着迷的不是在他们那一辈人中风靡的日本建筑或文化,他说:“我们与伍重所追寻的是一个更广大、更朴实的文化,而不是那纤细的日本文化能给我们的。”年已89岁的顾迩素女士在接受我的访问时,则清楚地记得由伍重伯父所捐赠给建筑学院的那一本《营造法式》(1919年版)启发了她。于是她从宋代文学入手,一步一步地将《营造法式》译成英文。

而似乎伍重比他两位“汉学家”的朋友要幸运许多,因为他比两人更早一步踏上中国的土地。那是在1958年的春天,在这长达4个月的旅程中,他亲眼目睹了长江三峡的壮丽与大同云冈石窟的庄严。在南京,他见到了中国建筑师杨廷宝与建筑史学家童?。之后,在1976年杨廷宝出访丹麦时,亲自拜访了伍重,并参观了他的自宅;而童?则在他所著的多篇文章中提起伍重以及他著名的悉尼歌剧院,甚至对他的人格都有深入的描绘。

早在他来中国之前,伍重已阅读了大量中国建筑、文化的著作。在北京,他终于体验到了瑞典汉学家喜仁龙(OsvaldSirén)笔下、镜头下北京历史建筑群的风采。那时正值五一游行的前夕,天安门的城楼上挂满了大型灯笼,而强风使得这些灯笼摇摆不已,困扰着施工单位。路过的伍重见此情况,便随即中断了行程,现场画图,并指导工人施工,顺利解决了灯笼因风摇摆的问题。而在游行的当天,他再次登上了城楼,观赏了整个游行过程。林・伍重还特别强调:“我父亲就站在离毛不远处!”

更值得一提的是,伍重一行人是在建筑史学家梁思成的带领、解说之下参观了北京故宫。那时梁思成几乎已完成了中国宋代官式建筑法典――《营造法式》一书的注释工作。藉由梁思成的帮助,伍重买了两本《营造法式》,一本留给了他自己,另一本则给了他的大儿子杨・伍重。只可惜这些故事在中国都没有留下来,十年文革革去了太多的历史、太多的故事。梁思成的遗孀林洙女士这样说道:“红卫兵多次来我家抄走了大量的照片与资料,逼着梁思成亲手烧了他多年的心血与收藏,甚至是他的日记……而那被抄去的,再也找不回来了。”如今我只能在伍重当时所拍的8mm影片中,一丝一毫地寻找“中国”的身影。

四

文革开始的那一年(1966),也正好是伍重被迫离开悉尼的那年,他被迫放弃仅完成一半的悉尼歌剧院。至今大家仍对伍重的离职与其背后确切的原因众说纷纭。简单地说,当时保守的澳洲自由党面对经费短缺、工程延迟以及选举的压力,在积欠建筑师设计费之余,胁迫伍重交出设计权、离开澳洲。原想可以因撤换建筑师而缩短工程、减少开支的如意算盘,到了1973年――伍重走后7年――悉尼歌剧院终于完成时,却造成了更大的超支与延迟。更令人扼腕的是,由伍重所亲自完成的主体结构与屋顶外观在完成近50年后依然耀眼夺目,而由他人所“高价”完成的室内设计却倒像一个过气星级酒店的陈设。再加上差强人意的舞台声学效果,难怪有人戏称悉尼歌剧院外部是全世界最美的歌剧院之一,而内部是全世界最糟的之一。

伍重的“出走”是歌剧院本身最大的损失,也是澳洲和世界建筑史的损失。今日悉尼歌剧院之所以能成为世界性的建筑地标之一,绝大多数原因是其主体工程与外部表现。可惜的是,当年由伍重所提出的众多未完成的计划,事后经研究证明,无论是在美学、声学、机能等各方面都要比今日完善、周到许多。即使伍重多数的计划未能实践,但由伍重所完成的壳状屋顶以及他当时所留下来的设计草图,仍可看出《营造法式》中的建筑图例对他的启发。而那壳状屋顶下的巨大台基,与北京历史建筑中的基座、城墙相互呼应。

在这长达9年的设计过程中,《营造法式》究竟如何启发了伍重对悉尼歌剧院的设计?严格地说,这不是对于建筑形式的抄袭与模仿,而是关系到形式产生之前的意义与方法、形式产生之后的表现与目的。而建筑形式生成前后,两者对于建筑物纪念性的构成,在《营造法式》中、在伍重的“半个”悉尼歌剧院中,一前一后相互呼应着。或者我应该说,中国传统建筑千年淬炼出的形式构成方法、意义与纪念性远超过一个当时政权时时更替、经费不足的政府所能承担。伍重的离职可以解读成:他的设计理念――古老中国的启示――远超过了那一个时代人类文明的极限。而时代的更替再次证明,超前于时代的伍重在许多方面是具有远见的。可惜的是,他只是独身一人,他再也没有回来澳洲。

五

在2003年,《营造法式》刊行900年后,伍重获得了号称世界最高荣誉――奖金最高――的美国普利兹克建筑奖(PritzkerPrize)。这不令人意外,伍重并没有前去受奖。似乎他也没有必要去领这一个“当代最高荣誉”。当悉尼歌剧院屋顶完成的那一年(1966),普利兹克建筑奖与背后的凯悦基金会(HyattFoundation)还尚未成立。而一个仅颁了30年,且年年都得选一个人来领的奖,也似乎太泛滥了一点。相比之下,阿瓦奥图金奖(GoldMedalfromAlvarAaltoFoundation)从1967年至今,只颁了10人,伍重是其中一个。今日悉尼歌剧院已成为全世界人类文明的建筑地标――唯一一栋列入联合国世界文化遗产的现代建筑,没有任何的奖项能够取代它,伍重也不太需要任何多余的奖项来锦上添花。更重要的是,悉尼歌剧院设计前后所蕴含的文化深度,不是当下流行的美国西岸建筑口味所能企及。已刊行九百多年的《营造法式》以及其对伍重设计过程的启发,又岂是成立不到半个世纪的凯悦基金会所能相提并论的。普利兹克奖,对伍重作品中的文化深度、中国的深度来说,实在晚了点、嫩了点、小了点。对一个年已逾八十的建筑师而言,他要的只是实践创作的机会而不是名与利,更不是迟来的历史补偿。

在伍重去世数个月后,丹麦成立了伍重中心――伍重一生最后的遗作。一个将来准备用于提供免费建筑教育、学习的中心,一个将来用于整理与研究伍重作品、遗稿的机构。显然伍重没有机会看到他最后的设计完成,也没有看到这个计划早已胎死腹中。伍重中心是落成了,但伍重的档案馆、数据室,以及原所应有的设备与人员都没有落实。背后出钱的澳洲烟草商拒绝履行当时的契约,原因很简单,养一个非营利的中心太贵了!如今,伍重中心已“成功”地转化为商业导向的会议中心,外加一个高档的“伍重餐厅”。也许,很快地,伍重中心及其附设餐厅将要改名,因为愤怒与无奈的伍重家人在痛心之余,想把父亲的名字收回,以免世人再次污辱了这位20世纪的建筑大师。今天有超过20,000张的图片以及所有伍重生前的收藏与阅读,仍在他长子所建的仓库之中。只有不到3000张的图说,在经费十分有限的情况之下,被数字化与建档。而在这3000张图说中,又有许多从未发表过的设计案与草图,以及更多“中国”的启发。目前,世人实在对于伍重的了解太少,而对他所热爱的中国知道不多。伍重中心的落成与“转型”,无疑是当下世人再次对于伍重的不恭,对启发他的中国文化的不敬。正如同我们所知,中国文化是伍重人生哲学、建筑创作上的灵感与启发。

而伍重的中国,将带给中国人更多的启示。

1925年版《营造法式》中小木作“平?”(天花板)图样(第三十二卷)。

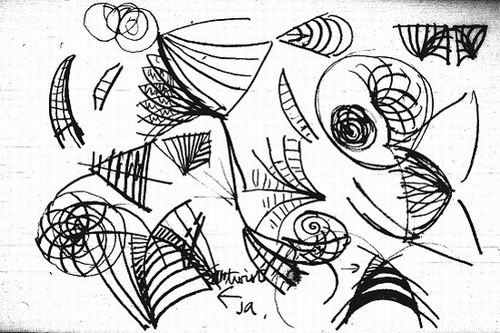

伍重所绘之草图。此图用以研究歌剧院穹顶屋面之几何构图,其中多处构图直接呼应《营造法式》之“平?”图样。

今日悉尼歌剧院现况,除主体结构与其外部披覆为伍重亲自设计,其余皆由他人完成。而当时由伍重规划之提案,至今无一实现。裘振宇摄