钱基博(1887-1957),治学甚广,而尤重文学。《现代中国文学史》,是其历时十余年完成的巨著。在这一巨著中,他成功地实践了自己的文学史建构理论,这不但在当时有不容忽视的文学史学意义,而且在今天、甚至将来,仍有不可替代的文学史学价值。

中国文学史的写作主要受西学影响而起,在写作上离不开西方文学

钱基博所言“三要”之一的“事”,包括两个层面,一指“知人论世”之事,一指“文学作业”之事,而后者为重,前者旨在为后者服务。《现代中国文学史》,所述及的作家是1911年至1930年文坛的活跃人物,以王?运开篇,止于林语堂,论列百人之多。“知人论世”之事成了文学史的主体。这不免招致个别非议,如穆士达批评说,这“是不知选择”。其实,“知人论世”这一传统的文学批评样式,在任何一部文学史中都是不可或缺的,“知人论世”之事在一部文学史中重要的,不是其篇幅大小,而是能否充分地为“文学作业”之事服务。如写王?运,钱基博从其出生取名、天性愚鲁写起,详笔、略笔掺用,将能显个性风神的大小事迹,娓娓道出,直至王?运“自挽”而逝,有影响之诗文随生平而辑录,并附以精彩品评。这种“在人即为传记,在书即为序录”的写法,使王?运的性情风神、用世之志,与其文学创作文学影响,相得益彰,并显于世。

“文学史之文,滂沛寸心”,是钱基博对文学史之文的要求,但也可以说是对自己文学史之文的评介。《现代中国文学史》叙事与论评相掺,无论是叙写还是论说,均出之以典雅古遒之辞,追求抑扬爽朗、跌宕昭彰之韵致;典重质实、声情饱满,确有司马迁、班固之文风。钱基博言“必敷之以文而后史有神彩焉”,《现代中国文学史》之文堪谓是最有神采的。中国文学史的写作者多矣,但能在文风上有高格极致者寥寥,尤其是当代写作文学史,写作者多事窘其才,忙求逮意不迭,文风根本无暇顾及,与钱基博所要求的就相去更远了。

钱基博尤其强调“义”,认为“树之以义而后史有灵魂焉”。《现代中国文学史》就钱基博而言是当代文学史,故更容易进行洞流索源之研究,所以对所论及作家之“文学作业”均能在明确的时代环境中详次其来龙去脉。如论梁启超:胡适倡白话文,风靡一时,“启超大喜,乐引其说以自张,加润泽焉。诸少年噪曰:‘梁任公跟着我们跑也’”;民国初年,梁自日本归来后,“好以诗古文词与林纾、陈衍诸老相周旋者,其趣向又一变”;梁“亦时有不‘跟着诸少年跑’,而思调节其横流者”,“诸少年斥古文学以为死文学……而启超则治古文学,以为不可尽废,死而有不尽死者也”。很显然,钱基博非常清楚地再现了梁启超“随时转移,巧于通变”的文学活动。洞流索源,观其会通嬗变,是钱基博在《现代中国文学史》中所树的“义”,在此之外,还有他对国事、名儒的忧思,司马迁在《史记》中“发愤以抒情”,钱基博在《现代中国文学史》中可以说是悲怆以抒忧。忧思之情,是钱基博的使命感之体现,以传统史学家的使命感观照当代现实,正是钱基博这一文学史的正气、生气之所在也。

中国文学史在今天有数百部之多,但在理论建构和写作实践上罕有能与钱基博《现代中国文学史》相比肩者。自上世纪八十年代提出“重写文学史”以来,文学史的写作备受学术界关注,有关争论不断,而争论的焦点即文学史究竟应如何写作、究竟应如何建构,钱基博的文学史建构理论和实践对这一问题的思考或解决,想必有所启发或借鉴意义。

《现代中国文学史》,初以《现代中国文学史长编》之名付梓于1932年,出版后影响颇著,畅销当代,在短短的四年内,连版四次,1933年再版时改名为《现代中国文学史》。

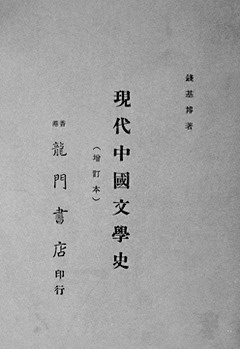

《现代中国文学史》出版社:香港龙门书店出版时间:1965年图片由国家图书馆提供